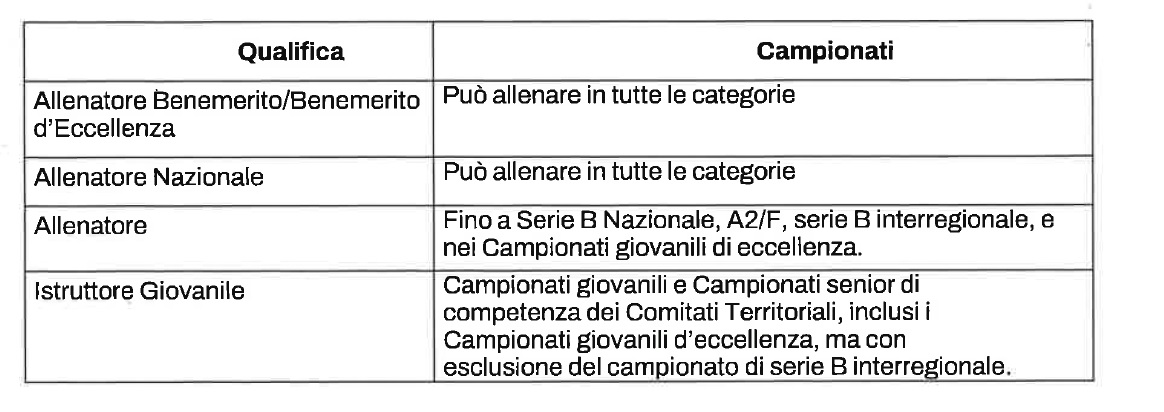

Il contropiede, nella pallacanestro, può essere sintetizzato dalla seguente “formula”, definizione:

conquistare gli spazi vantaggiosi in tempi brevi

Una squadra persegue il gioco in contropiede per differenti ragioni che, schematicamente, potremmo riassumere nei seguenti punti:

- Per effettuare tiri ad alta percentuale (tiri facili)

- Per realizzare parziali importanti

- Per mettere pressione sui tiratori avversari

- Perché esalta i giocatori ed il pubblico

- Per far utilizzare i fondamentali ad alta velocità (squadre in età giovanile)

- Sopperire ai limiti della squadra: ad esempio impostare un gioco in velocità per evitare che la difesa avversaria possa schierarsi ( caso in cui la difesa fosse di una tipologia tale da non essere attaccata con confidenza )

- Imporre ritmo atletico che alla lunga possa mettere in difficoltà gli avversari.

- Migliorare la condizione fisica della propria squadra.

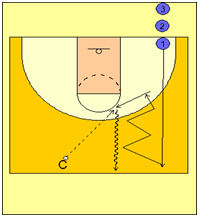

Il contropiede si basa, prima di tutto, su un concetto di transizione mentale ossia sul passaggio da una fase difensiva ad una offensiva: questa capacità è allenabile. (diagramma sotto: esempio di esercizio; la linea zig zag è da intendersi scivolamento difensivo non correttamente rappresentato causa software a disposizione)

Fasi del contropiede

Le fasi nelle quali è suddiviso il contropiede sono:

Entrare in possesso della palla

- Apertura

- Conduzione

- Sviluppo

- Conclusione

Per entrare in possesso della palla si possono sfruttare diverse situazioni difensive: pressione difensiva, anticipo passaggi, recupero palle vaganti; rimbalzo difensivo ed apertura; rimessa da canestro subito.

Per quanto riguarda il rimbalzo difensivo occorre focalizzare fondamentali tecnici e tattici:

Fondamentali tecnici:

- Tagliafuori (negare spazio vantaggioso all’attacco: giro frontale e dorsale, uso forza ed equilibrio)

- Rimbalzo, presa e protezione della palla. Occorre avere la capacità di atterrare con i piedi rivolti al fronte di attacco. Conquistata la palla, questa va tenuta sotto al mento tenendo i gomiti larghi.

- Passaggio (due mani sopra testa, una mano laterale, passaggio baseball)

Fondamentali tattici:

- Guardare

- Toccare

- Parlare (comunicare eventuale segnale difensivo)

- Ascoltare (ascoltare eventuale segnale difensivo)

Rimessa da canestro subito: fondamentali aspetti sono da considerarsi la presa della palla e la velocità di rimessa in campo.

Apertura: consente di mangiare tempo e spazio vantaggioso nei confronti della difesa avversaria. Va tenuto in considerazione il punto più conveniente dove ricevere l’apertura: questo risulta essere quello della zona vicino od oltre (direzione centro campo) il prolungamento della linea del tiro libero, tenendo le spalle parallele alla linea laterale in modo tale da poter tenere sotto controllo il passatore che la zona da attaccare.

Conduzione: In questa fase il ricevitore dell’apertura deve scegliere se eseguire un palleggio od un passaggio per mantenere il vantaggio acquisito. Rispetto alla zona da attaccare in palleggio è ragionevole credere che la zona centrale del campo sia occupata da giocatori impegnati nel ripiegamento difensivo e che la zona laterale sia invece quella più vatnaggiosa perché immediatamente attaccabile. Nel caso in cui si fosse speso del tempo per eseguire l’apertura e se la difesa fosse parzialmente rientrata, si dovrebbe scegliere per un palleggio che permetta di guadagnare la zona centrale del campo. Le tipologie di palleggio da utilizzare sono: palleggio spinto (mano sinistra o destra), palleggio alternato spinto.

Se si sceglie di avanzare con dei rapidi passaggi (Corti e veloci, diagonali e verticali, MAI orizzontali), si dovranno eseguire passaggi due mani dal petto in considerazione del fatto che questa situazione è praticamente l’unica nella quale è realisticamente realizzabile un passaggio di questo genere. Una alternativa per un lancio efficace è quella dell’uso del passaggio baseball.

Sviluppo: in questa fase è fondamentale operare corrette scelte delle spaziature rispetto allo spazio ed al tempo utili a mantenere il vantaggio acquisito. La decisione di correre larghi oppure stretti dipende dall’azione della difesa in ripiegamento.

Conclusione:

- Prima ondata in soprannumero: spazi ampi e vantaggio numerico (1c0; 2c1; 3c1)

- Prima ondata pari numero: spazi ampi e spazio vantaggioso da attaccare (1c1;2c2,3c3)

Fondamentali tecnici:

- Palleggio spinto alternato / non alternato

- Hockey dribbling, esitazione e cambi mano

- Passaggio due mani petto, una laterale, una mano, dal palleggio

- Seconda ondata: quarto e quinto giocatore che arrivano come rimorchi (lettura spazi per mantenere il vantaggio)

Principi della difesa su contropiede:

- Transizione mentale

- Posizionamento: occupare spazi vantaggiosi prima dell’attacco (area dei 3”)

- Contenimento: rallentare l’avvicinamento della palla negando il più possibile le linee di passaggio.